La fraga es un ser hecho de muchos seres (¿No son también seres nuestras células?) Esa vaga emoción, ese afán de volver la cabeza, esa tentación —tantas veces obedecida— de detenernos a escuchar no sabemos qué, cuando cruzamos entre su luz verdosa, nacen de que el alma de la fraga nos ha envuelto y roza nuestra alma, tan suave, tan levemente com el humo puede rozar el aire al subir, y lo que en nosotros hay de primitivo, de ligado a una vida ancestral ya olvidada, lo que hay de animal encorvado, lo que hay de raíz de árbol, lo que hay de rama y de flor y de fruto, y de araña que acecha y de insecto que escapa del monstruoso enemigo tropezando con la tierra, lo que hay de tierra misma, tan viejo, tan oculto, se remueve y se asoma porque oye un idioma que él habló alguna vez y siente que es la llamada de lo fraterno, de una escena común a todas las vidas.

—¡Espera —nos pide—; déjame escuchar aún, y entenderé!

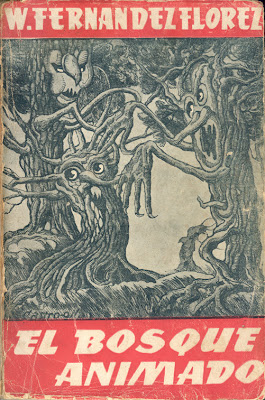

Wenceslao Fernández Flórez. El bosque animado (1943)

Lamento el desorden expositivo. No es más que el reflejo del desorden mental que me somete en estas semanas. No sé si se pasará, ni cuándo, ni si lo que venga será mejor. De momento, es lo que hay, y así es como lo acepto.

Remembranzas

El bosque animado es una de esas novelas que se leen y se quedan, que te hacen añorar paisajes que todavía no has visto y que, cuando finalmente los paseas, te acarician el alma y sientes que es como si hubieras vivido mucho tiempo allí.

Mucho después de leerla he visto, en un par de ocasiones, la película que sobre este libro realizó José Luis Cuerda. La novela es más intensa, pero la película es preciosa, y Alfredo Landa borda el papel del bandido que transita ese bosque animado —poblado de ánimas, literalmente— que es la fraga de Cecebre: Fendetestas.

Por razones que luego aclararé, hace unos días, en un arrebato, volví a leer, casi de un tirón, el libro.

En busca de un Ribeiro que no llegué a encontrar

La otra tarde pasé por la bodega de siempre. No iba a buscar por buscar, ni a dejarme aconsejar por entendidos, ni a probar algo nuevo.

Iba a por una botella de Sanclodio, un Ribeiro do Avia blanco que combina uvas treixadura, torrontés, loureira, albariño y godello. Como quien no quiere la cosa. Diversos entendidos lo califican con una nota no más alta de 7,6 en la relación calidad/precio, pero a mí eso me era indiferente. Yo quería ese vino para acompañar a unas sepias, unas gambas, o ambas cosas.

No lo encontré, y lo lamento.

El motivo de ese afán tenía que ver con la novela de Fernández Flórez —yo soy así, en el origen de muchas de mis decisiones suele anidar un estúpido espíritu poético, cuando no el simple absurdo—. En ella, Geraldo, el pocero con una pierna de palo inútilmente enamorado de la bella Hermelinda, muere. Y antes de dejar este mundo le es concedido, como a todos los pobres, gozar de aquellos placeres y conseguir aquellos deseos a los que nunca tuvo acceso en su mísera vida. Y uno de ellos es beber un vaso de ese néctar “tan difícil de hallar en las tabernas: un vino del Ribero de Avia auténtico, con su sabor fresco y su color levemente morado”.

Reconozco que la definición me encendió. Así que busqué información sobre estos caldos y encontré una curiosa historia: José Luis Cuerda, tras hacer la película citada, quedó tan prendado de la historia, del paisaje, o de ambos, que terminó comprando una propiedad del siglo XVI en Leiro y montando una bodega para hacer vino de Ribeiro do Avia. El blanco que se produce de esa propiedad es el Sanclodio que yo buscaba. Y que no encontré.

Las razones del arrebato: el bandido Fendetestas

A veces, después de publicar algo, me queda una vaga sensación de desasosiego. No suelo darle importancia, pero, de persistir, vuelvo a releer lo escrito e intento averiguar qué me intranquiliza de esa manera.

Me pasó hace unos días, cuando publiqué la entrada sobre el Pernales. Y al volver a leerla supe por qué: faltaba algo importante. Se echaba en falta una visión alternativa sobre los pobres que no implicara sólo el resentimiento; una mirada más poética sobre el vivir con poco que no significara envidiar ni odiar a nadie, ni justificar lo injustificable. Y fue entonces que me acordé de otro bandolero, humano y casi amable, al tiempo sencillo y profundo: Xan de Malvis, conocido como Fendetestas, que solía “trabajar” en la fraga de Cecebre.

Que el Pernales fuera real carece de importancia: para mí fue un mito transmitido oralmente por mi tío Pedro. Que Fendetestas sea un personaje de ficción tampoco importa: es uno de esos mitos con los que he ido construyendo, golpe a golpe, ese imaginario personal en que a veces descanso de las realidades cotidianas.

Fendetestas —que significa el hiende cabezas— había sido un jornalero pobre que se tiró al monte —en este caso a la fraga— con un pistolón como forma de probar fortuna, como otros marcan a América o juegan a la lotería.

Este salteador de caminos tenía dos ideales, y ninguno de ellos era se un héroe, ni buscar culpables de su sino, ni robar a los ricos para dar a los pobres, ni convertirse en el brazo armando de la justicia social.

Uno era retirarse cuando tuviera dinero suficiente para coger uno de los trenes que va hacia León y allí comprar un trozo de tierra y una yunta tirada por dos bueyes gordos. Y trabajar duro, pero en una tierra que fuera suya, para vivir como buenamente Dios le permitiera.

El otro era robarle al cura. Una ilusión, según cuentan, compartida con todos los ladrones gallegos: “No hubo ni hay en el campo gallego un sólo ladrón que no haya robado a un cura o soñado en robarle. Es un tópico de la profesión. Puede ocurrir —y hasta es frecuente— que los curas sean más pobres que los mismos labriegos, pero esto no librará a sus casas del asalto. Se ignora el espejismo o la voluptuosidad que incita a los ladrones a preferir estas empresas —acaso una reminiscencia de los tiempos del clero poderoso y feudal—, pero puede afirmarse que si desaparecieran súbitamente de Galicia todos los curas, todos los ladrones se encontrarían desconcertados y con la aprensión angustiosa de que se había acabado su misión en las aldeas”.

Su vida de bandido estuvo jalonada de pequeños encuentros: un viajero al que atracó llegó a convencerlo para repartir el botín; cuando encontró el duro que Pilara —la hija de 12 años de Marica de Frame— había perdido al atravesar la fraga, acabó devolviéndoselo, incapaz de enfrentarse a la insistencia de la niña; tuvo que convencer a Fiz Cotovelo, un alma en pena que también transitaba esos lugares, para que siguiera a la Santa Compaña a ver si lo acercaba a América, porque con tanto susto a los transeúntes, le estaban menguando los clientes; y, como colofón, el detalle del intento de robo en la casa del cura de Cerbere.

Porque un día ve que el reverendo sale de viaje y entiende que ha llegado el momento de realizar uno de sus sueños y, si hay suerte, hasta los dos; en la casa del sacerdote casa sólo quedan el ama y un hermano comerciante que vino de la ciudad a pasar unos días. Esa noche se acerca cauteloso, bien programado el asalto y, en el último momento, su plan se viene abajo: la vaca del señor cura está de parto y la inútil del ama y el todavía más inútil del hermano no saben qué hacer y están a punto de desgraciar al tiempo al animal y a la cría. Él los observa por la puerta semiabierta del establo y, en vez de aprovechar la situación para robar, se queda embobado mirando un animal tan admirable y sufriendo por ella y el futuro becerro. Finalmente, su alma de campesino, más profunda que la recién estrenada de ladrón, triunfa: incapaz de contenerse, entra, los pone a un lado sin dar muchas explicaciones y consigue que el parto sea un éxito.

Acaba volviendo a su refugio en la fraga de madrugada, sin haber conseguido robar absolutamente nada, profundamente satisfecho de su hazaña y gozando del cigarro que, como premio por su meritoria acción, le ha dado el hermano del señor cura.

La comida de mañana

Finalicé el libro. Me emocioné con sus personajes, la mayor parte de ellos pobres. Recordé a personas que acompañaron mi infancia, generalmente humildes, honradas —y, en ocasiones, extraordinarias—, tan parecidas a ellos en tantas cosas. Me fui a buscar el vino donde voy siempre a buscar vino. Compré el que pude.

Mañana pensaba ir hasta el Montseny para pasear por una hayedo vestido de otoño, a falta de poder deambular por una fraga. En cualquier caso, tengo previsto comer una parrillada de frutos de mar acompañada con un vino blanco fresco que, desgraciadamente, no será un Sanclodio. Y, si todo sale bien, olvidar después mi desorden mental durante un rato con una buena siesta.